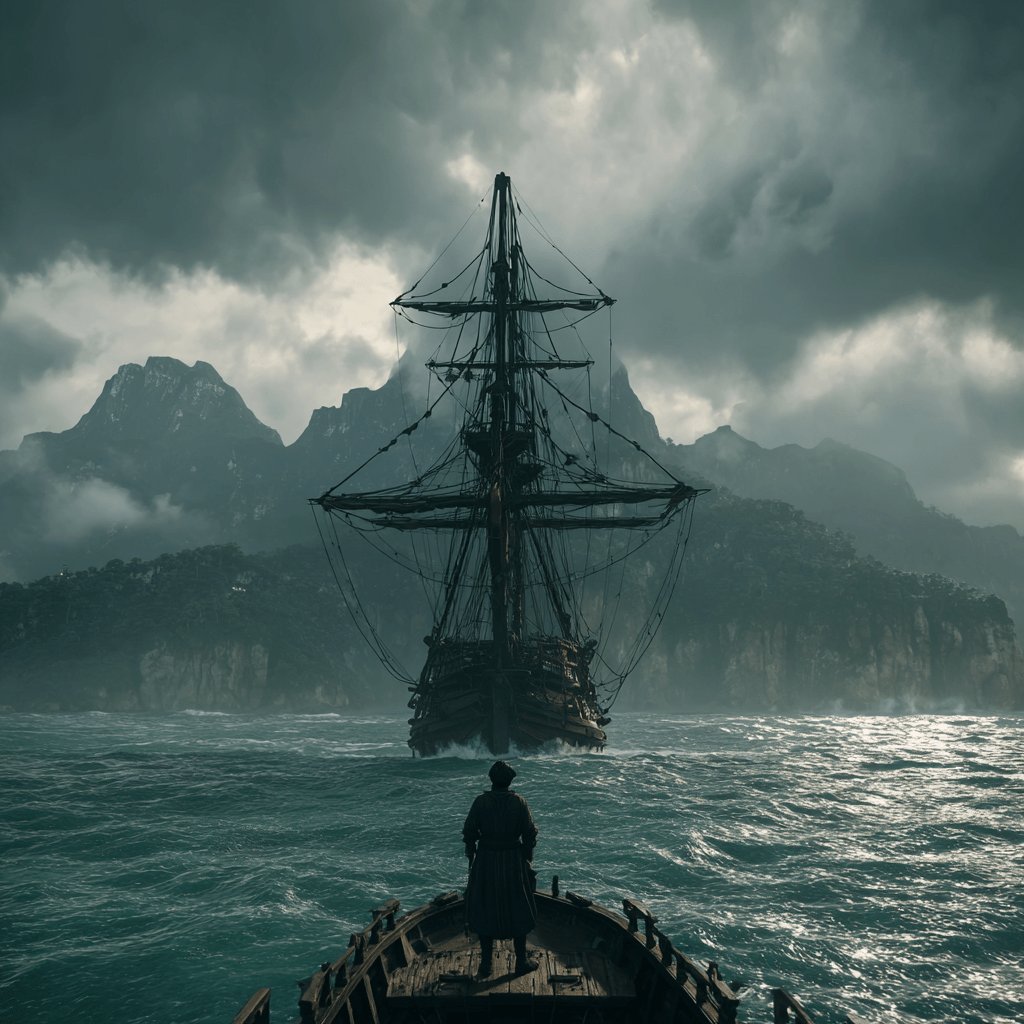

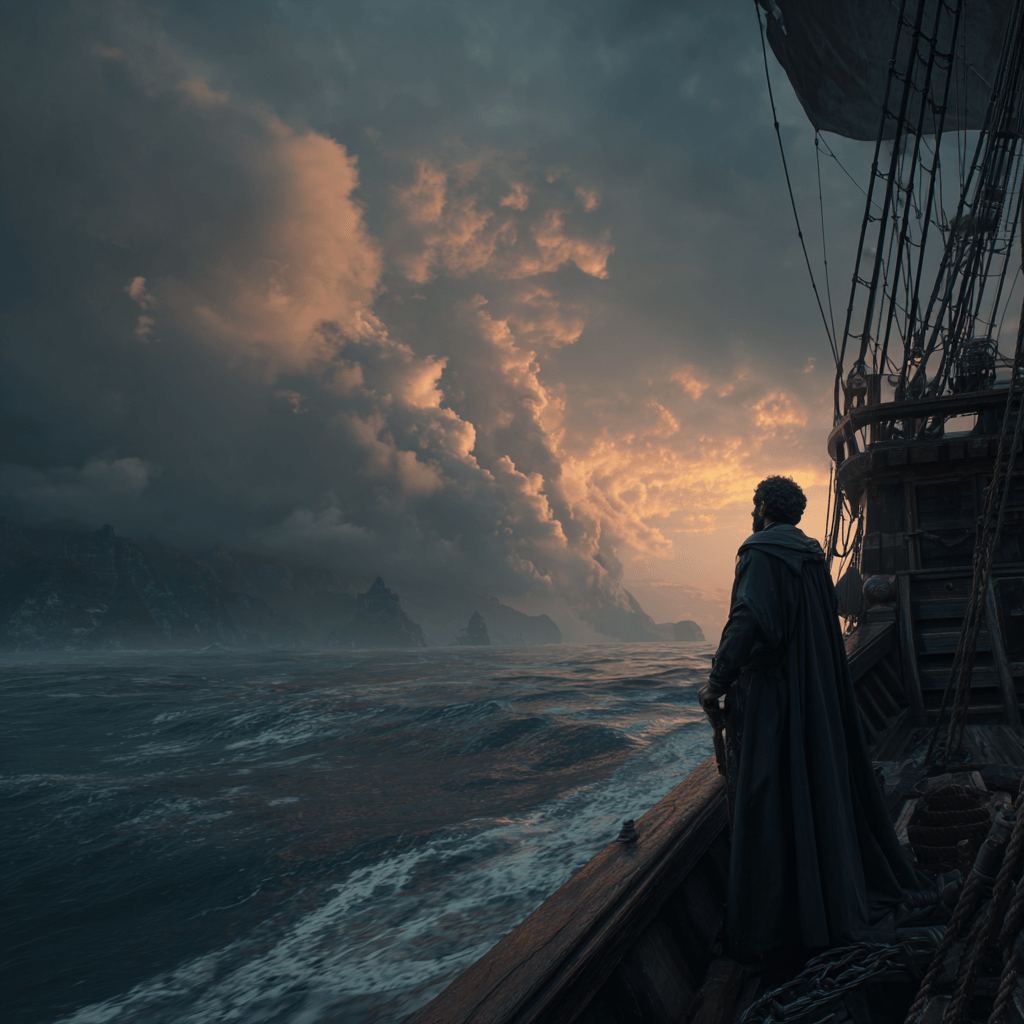

海は、鉛のように重かった。

1549年、夏。薩摩の海にひときわ異様な影が現れたと、後に島の古老たちは語る。波の上を滑るその船は、日ノ本のどの工匠も見たことのないかたちをしていた。山のように高い帆柱、黒々とした船体、腹には異国の鉄砲がぎっしりと詰まっている。

その舳先に、一人の男が立っていた。

フランシスコ・ザビエル。

日記には「日本に福音を伝えるために来た」と記される男だが、その胸元の内ポケットには、別の言葉が眠っていた。

――「日本に残された十二支族の一派を探し出し、その鍵を押さえよ」。

羊皮紙にラテン語で書かれた密命。その封蝋には、ローマの公印とは別の、細く歪んだ十字が刻まれている。十字はわずかに逆向きに捻れ、霧のような線が絡みついていた。

霧の盟約の紋章――逆刻十字。

ザビエルは、指先で封蝋の跡をなぞった。海風が黒い法衣をはためかせる。祈るように目を閉じながら、彼は祈ってはいなかった。

(主よ、どうかここに、鍵が見つかりますように――)

祈りのかたちを借りた、それは報告書の前文の練習だった。

◆

薩摩の浜辺には、すでに武装した男たちが並んでいた。

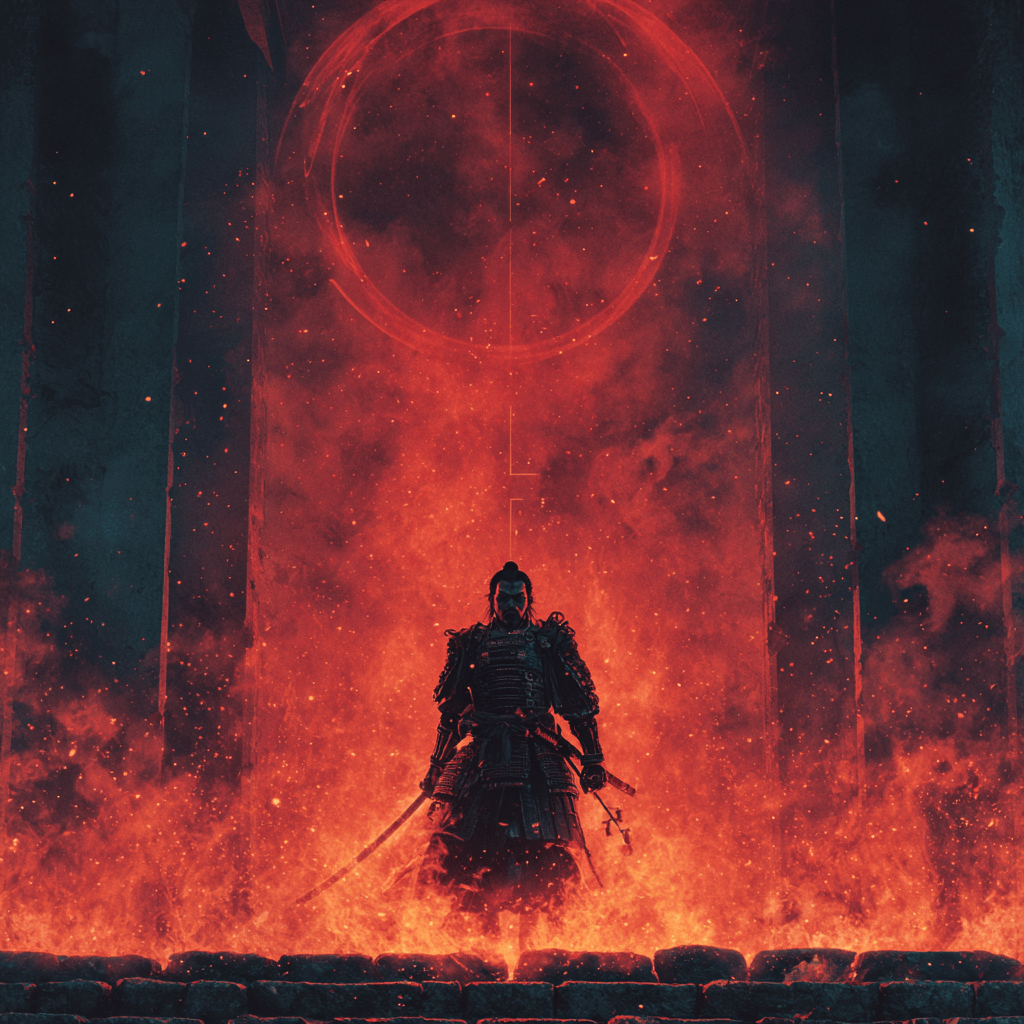

槍の穂先が朝日を受けて光り、甲冑の隙間から塩気を含んだ風が吹き抜ける。島津家の家臣たちの中に、ひときわ静かな眼差しの男が一人、南蛮船を見据えていた。

名は、島津家中に潜む「霧の遣い」――表向きは祐筆、実のところは朝廷から送り込まれた密通の者である。

「……来たか。西の霧が、ついにこの島にまで」

彼は誰に聞かせるともなく呟いた。

その耳には数年前、京から密かに伝えられた言葉が残っていた。

――「ローマ教会を名乗る者たちが、我らと同じ“霧”の掟を知っている。彼らは十二支族の残り火を探している。薩摩は、その“入口”だ」。

遣いは振り返り、後ろに控える若い侍たちに言った。

「どんな男であろうと、恐れることはない。ただ、よく見ておけ。あの船の影が、いずれこの国の骨を変える」

彼らには意味が分からなかった。ただ、異様に黒い船と、奇妙な衣を着た男たちを睨むだけだった。

◆

上陸の儀は、歴史書に記されるものと大差はなかった。

ザビエルは微笑み、胸に十字を切り、拙い通辞を介して「唯一の神の教え」を語り始める。島津家中の者は、半分は物珍しさで、半分は警戒心で、それを聞いた。

だが、目に見えるやり取りの下で、別の会話が進んでいた。

浜辺の喧噪の少し外れ、岩陰で、ザビエルと「霧の遣い」が向かい合っていた。

「遠きローマよりの旅路、ご苦労であった、ザビエル殿」

遣いは、南蛮風の発音を意識しながら名を呼んだ。

「あなたが……宮中より遣わされた方ですね」

ザビエルは、日本語よりも自然なラテン語で答えた。遣いの眉が、かすかに動く。

「ええ、我らも“古き掟”の末席を汚す者。日本に於ける霧の盟約――朝廷の意向を、あなた方に伝える役目を帯びております」

風が一瞬止み、白い波音だけが耳に残る。

「こちらの命は、ただ一つ」

ザビエルは胸元から、先ほどの羊皮紙の写しを取り出した。遣いはそれをちらりと一瞥し、頷く。

「十二支族。この国の山河に血脈の断片が残されていることは、我らも承知しております」

「その所在を、あなた方は――?」

「“全て”ではない。しかし、“入口”は薩摩と大和にある」

遣いは、遠く霧の向こうを見るような目をした。

「南の島々を巡る交易の中に、“異様に古い言葉”を話す者がいる。彼らは自分たちを“西より来たりし民”と呼ぶ。大和の山奥には、“黄金の器”を代々守る一族がいると聞く。記憶の鍵――それがお探しのものに近いでしょうな」

ザビエルの瞳に、わずかな光が宿った。

「我々は表向き、この国に教会を建て、信徒を増やしましょう。しかし真の目的は……」

「ええ。鍵の回収」

遣いは言葉を継いだ。

「ただし、条件があります」

「条件?」

「この国の“歴史の顔”は、我らが選ぶ。あなた方が選ぶのではない」

それは、霧の盟約同士の静かな縄張りの確認だった。

◆

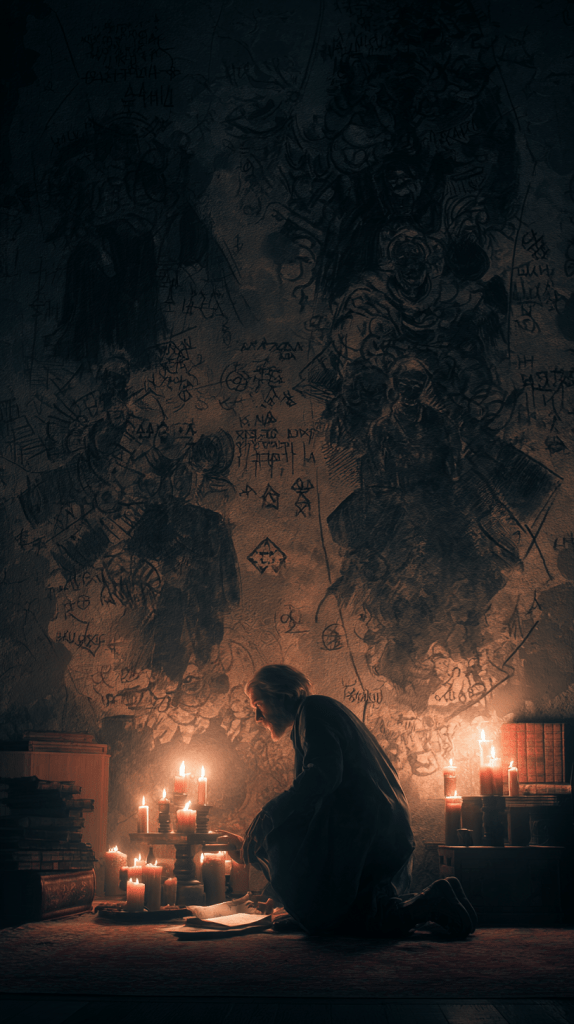

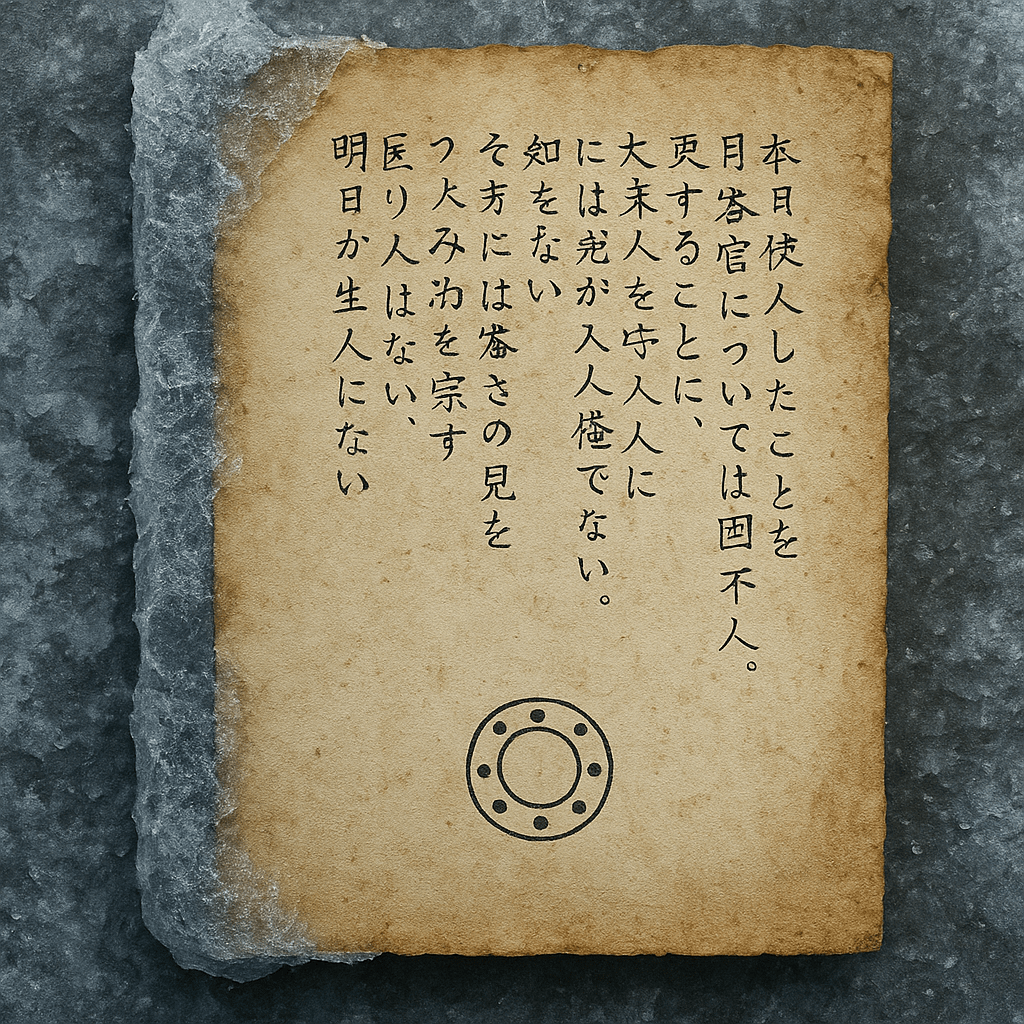

その夜、ザビエルは薩摩の粗末な宿舎で、蝋燭の火に照らされた小さな机に向かった。

彼の前には、二通の羊皮紙が開かれている。

一通は、ローマ教皇宛ての報告書。

もう一通は、霧の盟約本部宛ての報告書。

前者にはこう書く。

「この国の民は賢く、信仰への理解も深く、ここに福音の豊かな実りを期待します。」

後者には、別の言葉が記されていく。

「薩摩に“入口”あり。

朝廷はすでに霧の側にあり、この国の歴史を遠くより導いている。

十二支族の一派は、大和の山中に黄金の器を守る。

彼らは“記憶の鍵”を持つ。」

ペンを止め、ザビエルは窓の外の暗闇を見やる。

遠く、鹿児島の山の向こうに、大和へと続く見えない道が伸びているように思えた。

「……信長、か」

遣いとの会話を思い出す。まだ名も知らぬ若き武将が、すでに京の空気を変えつつあるという。

寺を焼き、既存の秩序を恐れぬ男。

盟約への加入を勧められ、きっと顔をしかめる男。

彼は、鍵なのか。それとも、邪魔な石なのか。

ザビエルは小さく十字を切った。

だが、その祈りは魂のためではなく、“計画の成功”のためだった。

◆

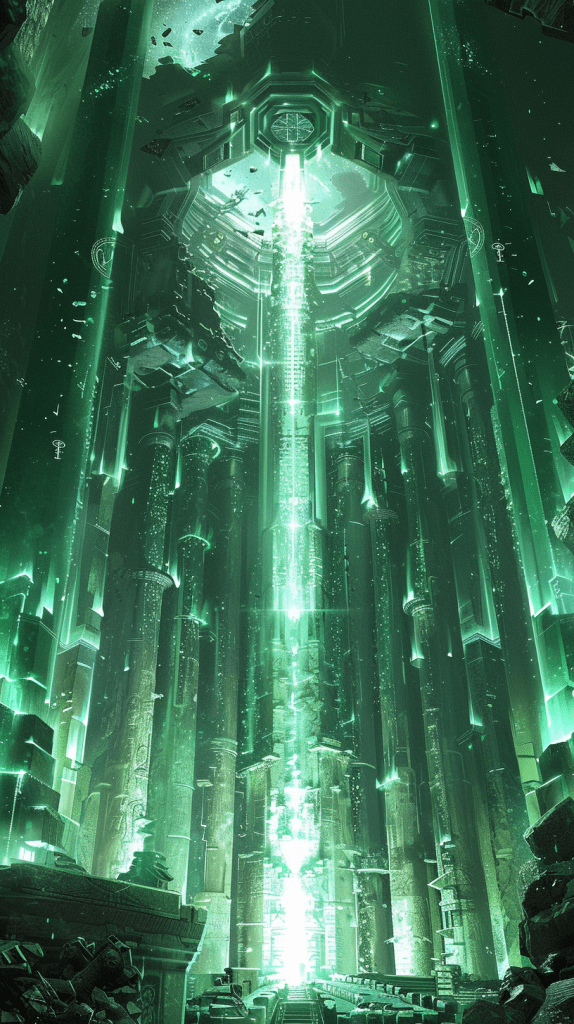

一方その頃、京の御所では、近衛家の一室に、薄い香が立ちこめていた。

近衛前久――朝廷における霧の盟約の中枢人物は、南蛮から届いた最初の報告を広げる。

「南蛮の船、薩摩に到着。

霧の遣いと接触済み。

十二支族の探索、開始可能。」

「……よろしい」

前久は扇を打ち鳴らし、静かに笑う。

「武家は、いずれ新たな“覇王”を生む。その者を、我らの駒とするか、あるいは盤から落とすか――それはこの“鍵”次第というわけだ」

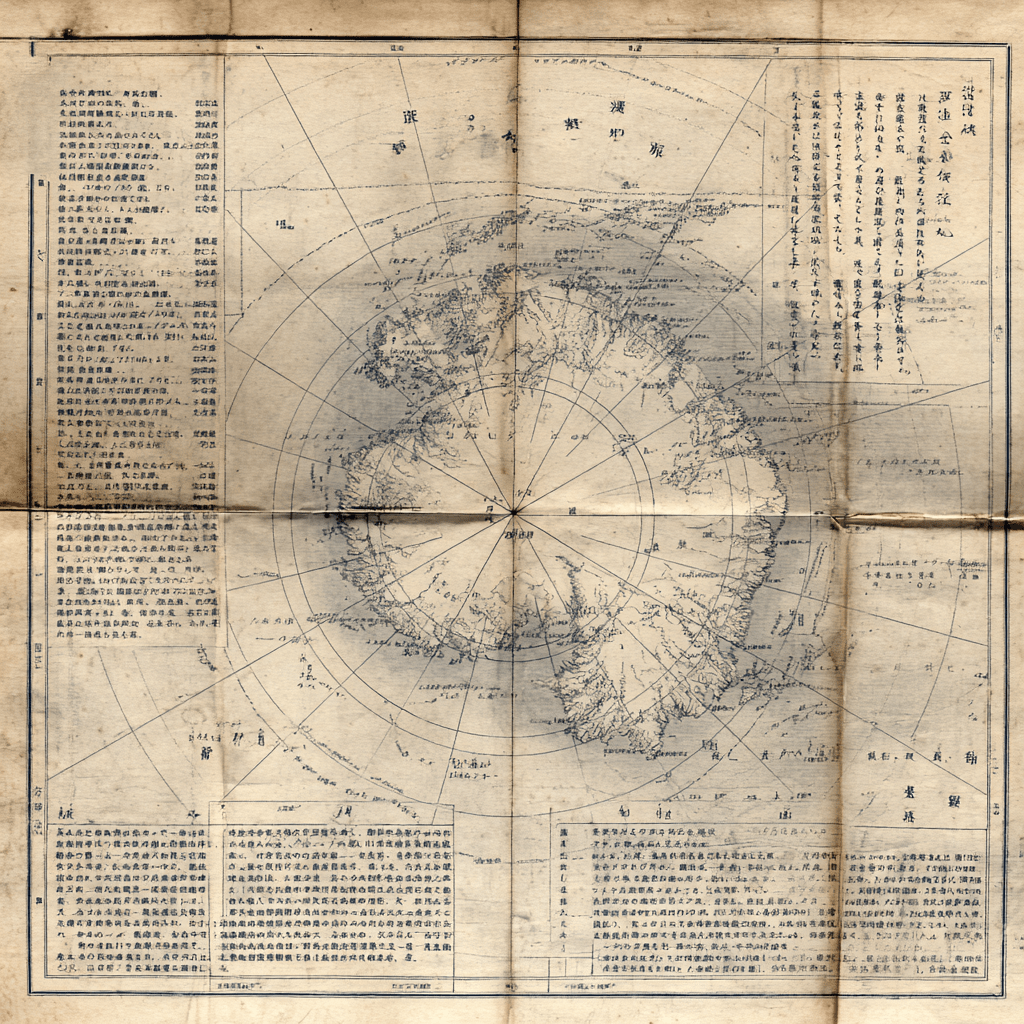

彼の視線の先には、屏風絵に描かれた日本地図があった。

薩摩から、大和へ。

そして尾張、美濃、近江――名も無き若武者たちの名が、まだ墨を待つ余白に潜んでいる。

「霧は、形を選ばぬ。南蛮の衣をも纏おう」

前久は、屏風の隅に小さく逆刻十字を描いた。

◆

薩摩の夜は深く、波音は止むことがなかった。

浜辺の茅葺きの家では、子どもが母に尋ねていた。

「母さま、今日の海の向こうから来た人たちは、鬼なの?」

「鬼ではないさ。けれど……」

母は窓の外の闇を見つめた。

「霧のようなものだよ。形は見えなくても、気づいた時には、服も髪も、ぜんぶ濡れてしまっている」

その言葉の意味を、子どもが理解するのは、

四百年後――南米の山中で、ひとつの十字を見上げる者たちの時代になってからのことだった。

この日、薩摩の浜辺に立った南蛮船の影は、

静かに日本の歴史の底へと沈み込み、

やがて本能寺の炎となって噴き出す。

霧の盟約は、まだ誰の名も呼ばず、

ただ、海と山のあいだで息を潜めていた。